《生万物》服化道有多真实 乡土气息精准还原

《生万物》是一部扎根乡土的现实主义题材电视剧,通过祖孙三代在土地上的坚守与变革,讲述了一个关于传承、成长与希望的故事。这部剧没有堆砌政策口号,而是以细腻的笔触描绘了当代乡村的生动画面,让观众感受到土地的厚重与生命的坚韧。

故事发生在黄土高原边缘的“石头村”,这里十年九旱,土地贫瘠却养育了一代又一代村民。老支书秦守田是村里的“定海神针”,一辈子与土地打交道,坚信“人勤地不懒”的老理儿,守着祖辈传下的梯田和果树,抗拒外来的新事物。儿子秦向东是村里第一个大学生,毕业后在外打拼多年,因企业转型回到家乡,带着现代农业技术和电商思维,想把村里的农产品推向更大市场,但与父亲的传统观念产生碰撞。孙子秦晓阳是典型的“00后”,从小在城市长大,暑假回到村里体验生活,用手机镜头记录乡村变迁,意外成为连接乡村与外界的“桥梁”。三代人的生活轨迹在石头村交织,从最初的观念冲突到后来的相互理解,共同书写着乡村振兴的时代篇章。

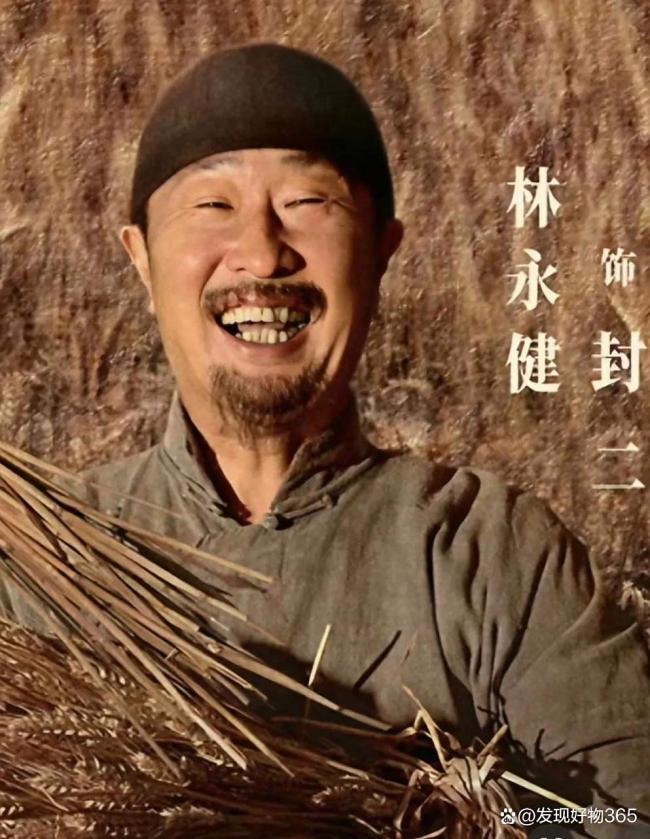

角色塑造充满生活质感与情感张力。老支书秦守田的形象尤为鲜活,他皮肤黝黑,手上布满老茧,说话带着浓重的乡音,面对儿子提出的“土地流转”“直播带货”等新鲜词,总是皱着眉头说“祖祖辈辈没这么干过”。但他并非顽固不化的老古板,在看到村民因农产品滞销而发愁时,会默默拿出积蓄补贴;在孙子拍摄的视频让村里的红枣走红后,会悄悄学着用智能手机看评论。演员用细微的表情变化和肢体语言,将这个角色的固执与善良、坚守与柔软刻画得入木三分。秦向东则代表着返乡创业者的群像,他既有知识分子的理想主义,又在现实面前屡屡碰壁,面对父亲的不理解、村民的质疑、资金的短缺,他有过迷茫却从未放弃,这个角色的挣扎与坚持,让观众看到了乡村振兴路上的真实困境与希望。

剧情在日常叙事中融入时代议题,毫无生硬感。村里的年轻人大多外出打工,留守的老人孩子面临诸多困难,秦向东成立合作社时,首先要解决的是如何说服村民放下顾虑;村里的小学只有五个学生,年轻老师来了又走,秦晓阳用镜头记录下代课老师的日常,意外引发社会关注;干旱季节灌溉水源不足,秦守田坚持按老规矩分水,秦向东则引进滴灌技术,两人的冲突背后是传统与现代的碰撞。这些情节都来自真实的乡村生活,没有刻意制造戏剧冲突,却在平淡中蕴含着动人的力量。剧中穿插的乡村习俗同样充满韵味,春耕时的祈雨仪式、收获时的打谷场景、过年时的蒸花馍,这些细节不仅展现了地域文化特色,更传递出土地与人文的深厚联结。

制作层面充满对乡土气息的精准还原。取景地选择在真实的黄土高原村落,土坯墙、窑洞、梯田构成了独特的视觉符号,镜头捕捉到的日出日落、风吹麦浪、山间云雾,让观众仿佛置身于这片厚重的土地。服化道细节同样考究,秦守田的蓝布褂子洗得发白,秦向东的冲锋衣沾满尘土,孩子们的书包缝缝补补,这些细节让角色更具说服力。配乐采用了陕北民歌的元素,悠扬的唢呐声与现代乐器结合,在劳作场景中激昂有力,在情感段落中温柔绵长,特别是秦守田在田埂上哼唱的老调子,带着岁月的沧桑与对土地的深情,令人动容。

剧集最动人之处在于对“土地与人”关系的深刻诠释。秦守田常说“土地是活的,你对它好,它就给你回报”,这句话贯穿全剧成为隐形主线。秦向东最初认为父亲的想法过时,直到亲眼看到老梯田在干旱中依然能收获粮食,才理解传统耕作方式中蕴含的生态智慧;秦晓阳从最初嫌弃乡村落后,到后来主动留在村里帮忙,他对土地的情感变化,展现了年轻一代与乡土的重新连接。剧中没有将传统与现代对立起来,而是展现了两者融合的可能——秦向东用电商平台销售农产品,却保留了传统的种植方法;秦守田接受了新技术,却坚持传承农耕文化。这种“和而不同”的理念,让剧集的主题得到升华。

作为一部现实主义题材作品,《生万物》没有回避乡村发展中的问题,却始终传递着温暖与希望。它让观众看到,乡村振兴不仅是经济的发展,更是文化的传承、人心的凝聚;它也让观众明白,土地孕育的不仅是庄稼,更是生命的力量、文化的根脉。无论是坚守土地的老人,还是返乡创业的青年,亦或是关注乡村的年轻人,他们都在用自己的方式诠释着“生万物”的内涵——土地生生不息,希望永不枯竭。这部作品就像一碗温热的小米粥,看似平淡却暖胃暖心,让观众在感受乡村魅力的同时,思考人与土地、传统与现代的永恒命题。

上一篇:梦幻西游:650三修重修全满?现金交易不线上?这样的肯定是骗子

下一篇:没有了